|

Center for Open Education at Hokkaido University

|

Center for Open Education is a department to leverage OER to accelerate online learning around Hokkaido University. Center for OE develops OERs in blended learning to improve student engagement and learning outcomes for both on its own campus and on the consortium by public universities in Hokkaido region. These OERs are for undergraduate courses,special-education programs and international programs. Center for OE collaborates with Center for Engineering Education Development (CEED) in the School of Engineering at Hokkaido U.

// links

Center for Open Education

Academic Commons for Education (ACE)

Center for Engineering Education Development (CEED)

|

教員:

|

開講年:2016

|

タグ:

english, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター, 教育/学習, 教育学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

紹介ビデオ

|

PAREプログラムについて

平成24年度実績 平成25年度実績 平成26年度実績

PAREプログラムとは、文科省平成24年度事業「大学の世界展開力強化事業」に採択された教育プログラムであり、正式名称を「人口・活動・資源・環境の負の連環を転換させるフロンティア人材育成プログラム (英名:Graduate Program for Fostering Frontiers of Practical Solutions in a Population-Activities-Resources-Environments (PARE) Chain )」といいます。

「大学の世界展開力強化事業」は、前述のPARE(人口・活動・資源・環境)の4つの要素に関連する問題を解決し、アジアの発展に主導的な役割を果たす人材の育成を目指しています。また国際的な枠組みで、単位の相互認定や成績管理等の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行う東南アジア諸国連合(ASEAN)の大学等との大学間交流の形成を行う事業に対して重点的に財政支援することを目的としています。

この目的を達成するため、北海道大学ならびにアジアを牽引しているタイの3大学とインドネシアの3大学で大学院教育コンソーシアムを形成し、教育の質の保証を伴った交流プログラムを実施しています。

参加大学

インドネシア:ボゴール農科大学、バンドン工科大学、ガジャマダ大学

タイ:チュラロンコン大学、カセサート大学、タマサート大学

PAREプログラム内容

プログラムは「基礎科目」「発展科目」「専門科目」と大きく区分され、全て英語で行われます。PAREプログラムは自身の分野専門知識だけでなく、分野横断的な知識の習得をゴールにしています。

「基礎科目」は、PARE課題の解決の基礎力となる一連の講義「Introduction to PARE」

および、グループとしてPARE課題解決に取り組む短期研修「サマースクール」「スプリングスクール」から成り立っています。PAREプログラム参加者は「基礎科目」の受講が必須です。

「発展科目」「専門科目」は「基礎科目」受講後、パートナー大学に留学し、PARE課題に関する講義の受講や研究を行い、さらに深い知識や経験を身に付けるための科目です。留学中は、英語に加え、現地の人とコミュニケーションを取れるよう現地語の習得も目指します。

PAREプログラム参加後は、PAREプログラム修了者で構成される「PARE同窓会」に参加することができます。この同窓会で深い知識を身に付けた人材が集ってPAREネットワークを形成し、アジアの問題解決および発展に貢献することが可能です.

▼ PAREプログラムの概要?

▼ ASEANへ&から留学報告ブログ

問い合わせ

PAREセントラルオフィス(国際本部2F)PARE Program Central Office

対応時間:9:00~17:00

電話番号 : 011-706-8014 FAX : 011-706-8037

|

教員:

|

開講年:2015

|

タグ:

japanese, 公共政策大学院/公共政策学教育部/公共政策学連携研究部, 大学院でさがす, 大学院横断型プログラム, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科, 水産学, 水産科学院/水産科学研究院, 環境科学院/地球環境科学研究院, 複合分野/学際, 農学, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-バイオマス利活用の可能性-

|

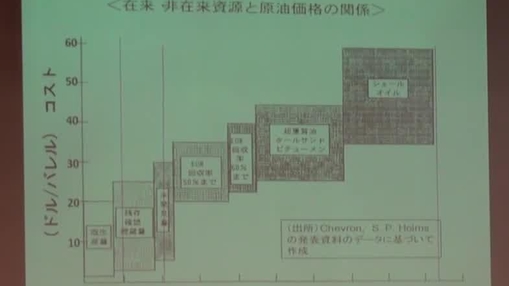

エネルギー資源については、量ではなく、質の問題として捉えて議論することが必要です。

本シンポジウムは、そのための指標としてエネルギー利得率の利用の普及を図っている「もったいない学会」と共同で、エネルギー制約の観点から世界、日本、北海道のあるべき将来像へのビジョンを明らかにすることを目的としています。

多くの一般市民の参加を得て、正しい将来設計のあり方を議論します。

<プログラム>

・2009年11月14日

13:30 開会の挨拶

佐々木 隆生 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センターセンター長)

13:40 趣旨説明

田中 教幸 (北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター教授)

第一部 基調講演

13:50 石油ピークは食料ピーク,そして文明ピーク -日本のプランB-

石井 吉徳 (NPO法人もったいない学会会長)

14:30 21世紀の日本と北海道 -持続可能な社会を目指して-

丹保 憲仁 (北海道開拓記念館館長)

15:10-15:25 休憩

第二部 バイオマスの潜在力を科学する

15:25 エネルギー利得率(EPR)で開かす、バイオマスエネルギーの質の科学的評価

天野 治 (NPO法人もったいない学会EPR部会長)

15:45 持続的自律北海道へのシナリオつくり -バイオマスの視点から-

佐藤 寿樹 (北海道大学サステナビリティ学教育研究センター研究員)

辻 宣行 (北海道大学サステナビリティ学教育研究センター准教授)

16:05-16:15 休憩

第三部 北海道の市町村の取組みの紹介

16:15-17:15 農作物残渣を利用した燃料製造

上出 光志 (北海道立工業試験場環境エネルギー部技術科長)

伊達市の木質バイオマス利活用事業

岩渕 泰人(伊達市農務課林務担当参事)

足寄町地域制限活用事例について

岩原 栄(足寄町経済課室長)

富良野方式によるゴミリサイクル(固形燃料化)

関根 嘉津幸(富良野市市民環境課係長)

第四部 北海道民へのアピール

17:15 エネルギーの質の科学で引き出そう北海道自律のためのバイオパワー

天野 治 (NPO法人もったいない学会EPR部会長)

17:30 閉会の挨拶

大崎 満 (北海道大学 サステイナビリティ学教育研究センター副センター長)

|

教員:

天野 治(NPO法人もったいない学会EPR部)、佐藤 寿樹(北海道大学サステナビリティ 学教育研究センター) 、辻 宣行(北海道大学サステナビリティ 学教育研究センター) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~持続可能なグローバル社会に向けた5課題解決への提言~

|

北海道大学は2005年に「持続可能な開発」国際戦略本部を設置し、社会と環境の持続可能性に係る5領域の研究を強力にサポートしてきました。これら (1)地球温暖化 (2)感染症対策 (3)水の統合的管理 (4)循環型社会の構築 (5)食糧・森林の安定的確保の領域では、すでに多くの研究成果が産まれています。そこで、これまでに培った科学的知見を活かし、科学者が地球規模の課題解決に向けた新たな社会の枠組みについて提言します。

詳細につきましては、サステナビリティ・ウィーク2009オフィシャルサイトをご覧ください。

プログラム

・オープニングセレモニー

9:00-9:05 開会の言葉

佐伯 浩 (北海道大学総長)

9:05-9:10 来賓挨拶

木曽 功 (文部科学省国際統括官)

9:10-9:15 来賓挨拶

上田 文雄 (札幌市長)

9:15-9:30 サステナビリティ・ウィーク2009開催趣旨

本堂 武夫(北海道大学理事・副学長,サステナビリティ・ウィーク2009実行委員長)

9:30-10:00 基調講演

サステナビリティ実現に向けた取り組みにおける都市大学の役割

Wim Wiewel (アメリカ ポートランド州立大学学長)

10:00-10:10 質疑応答

・セッション1: 感染症の先回り予防のために

10:10-10:40 人獣共通感染症克服の鍵はグローバルサーベイランス:インフルエンザを例に

喜田 宏(北海道大学大学院獣医学研究科教授,人獣共通感染症リサーチセンター長)

10:40-10:50 感染症の克服は容易ではない!

倉田 毅 (富山県衛生研究所所長 / 前国立感染症研究所所長)

10:50-11:00 質疑応答

11:00-11:15 次セッション準備

・セッション2: 水の統合的管理の拡大のために

11:15-11:35 水の国際開発援助に対する日本の役割

船水 尚行 (北海道大学工学研究科教授)

11:35-11:55 ブルキナファソにおける水と衛生

Angelbert Biaou (ブルキナファソ 水と環境工学国際研究所 (2iE) 主席研究員)

11:55-12:05 質疑応答

12:05-12:15 討論

・セッション3: サステナビリティ・ウィーク第1回学生研究ポスターコンテスト

12:15-14:00 第1回学生研究ポスターコンテスト

(昼食)

・セッション4: 循環型社会の構築のために

14:00-14:20 危機を転じて機会に、アジアの環境協力を

吉田 文和 (北海道大学公共政策大学院教授)

14:20-14:40 中国の循環経済:現状と将来への提案

李 金惠 (中国 清華大学環境科学工学部教授)

14:40-14:50 質疑応答

14:50-14:55 次セッション準備

・セッション5: 食料・バイオマスの持続的確保のために

14:55-15:15 食料とエネルギーの自給による北海道の自立計画

大崎 満 (北海道大学農学研究院教授)

15:15-15:35 中国における持続可能な農業の現状と今後の展望

叶 旭君 (中国 浙江大学生命科学院助教)

15:35-15:45 質疑応答

15:45-16:05 次セッション準備

・セッション6: 地球温暖化時代の新たな枠組みのために

16:05-16:25 オホーツク海の未来可能性に向けた国際コンソーシアム構築

白岩 孝行 (総合地球環境学研究所 / 北海道大学低温科学研究所准教授)

16:25-16:35 オホーツク海の水産資源と漁協の取り組み

新谷 哲章 (網走漁業協同組合理事 / 網走合同定置網漁業副代表)

16:35-16:45 健全なる陸ー海物質循環系に対する酪農業からの実践

山田 照夫 (津別町有機酪農研究会会長)

16:45-16:55 ボーダーの生態系をどう守るか

本間 浩昭 (毎日新聞社北海道報道部・根室)

16:55-17:05 質疑応答

17:05-17:10 次セッション準備

・セッション7: 5つの提案を貫く大学のあり方について

17:10-17:30 持続可能な社会づくりを担う高等教育機関のイニシアチブ

池田 元美 (北海道大学地球環境科学研究院教授)

・総合討論

17:30-17:40 小林 正明 (環境省大臣官房審議官)

17:40-18:00 総合討論

18:00 閉会の挨拶

|

教員:

本堂 武夫(北海道大学,サステナビリティ・ウィーク2009実行委員長) 、Wim Wiewel(アメリカ ポートランド州立大学)、喜田 宏(北海道大学大学院獣医学研究科,人獣共通感染症リサーチセンター)、倉田 毅(富山県衛生研究所 / 前国立感染症研究所)、船水 尚行(北海道大学大学院工学研究科)、... |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 人獣共通感染症リサーチセンター, 低温科学研究所, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 複合分野/学際, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学情報基盤センター、北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」で開催された「計算科学連続セミナー -有限量子多体系の構造と反応-」の映像資料をご覧いただけます。

主催:北海道大学情報基盤センター

場所:北海道大学情報基盤センター、北海道大学ファカルティハウス「エンレイソウ」

日時:2010年2月19日~3月26日

|

教員:

青山 茂義(新潟大学学術情報基盤機構情報基盤センター) 、上柿 英二(秋田大学工学資源学研究科) 、板垣 直之(東京大学基礎物理学研究所)、原田 融(大阪電気通信大学工学部)、阿部 恭久(大阪大学核物理研究センター ) 、大西 明(京都大学基礎物理学研究所) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 情報基盤センター |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道大学工学部で開催された「小さな夢を見つづけて」の映像資料をご覧いただけます。

|

教員:

藤川 重雄 (工学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 最終講義 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

MITメディアラボは、「未来は予測するものではなく、発明するもの」というアラン・ケイの言葉を体現する研究所であり、世界中の先進的な企業とのコラボレーションを創造のエンジンとし、ユニークな「独創・協創・競創」の文化風土を作り上げてきた。その中から生まれたのが、タンジブル・ビットである。人々が生涯を通じ物質的な世界と関わりあうことで育んできた豊かな感覚と能力を活かし、人間、デジタル情報、そして物理世界をシームレスにつなぐインターフェイスを実現することが、タンジブル・ビットのゴールである。本講演では、タンジブル・ビットのコンセプトとタンジブルメディアグループがデザインした多様なインターフェイスの例を紹介し、ユビキタス GUI を越える未来を提案する。さらにMIT をとリまく「競創」の風土を生き抜く術について話す。

主催:北海道大学情報科学研究科GCOEプロジェクト

共催: 電子情報通信学会北海道支部、 IEEE Sapporo Section、 IEEE WIE Sapporo Section、 北海道大学人材育成本部、 北海道大学大学院工学研究科

世話人:北海道大学大学院情報科学研究科教授 長谷山美紀 北海道大学大学院情報科学研究科棟

2009年8月3日

|

教員:

石井 裕 (MITメディアラボ) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

大型構造物・地殻の運動・破壊挙動や、地殻中の移動現象を計算する広域シミュレーション手法について学習します。さまざまな移動現象を記述する方程式と数値解法について理解するとともに、離散要素法(DEM)に代表される離散系力学の計算方法について学びます。さらに有限要素法(FEM)の基礎理論と計算手法の概要を理解した上で、大規模計算のための計算容量削減法と連立方程式の高速解法についても学びます。

本編撮影年度:平成20年度前期(第8~13回)

第2回以降の講義はこちら

ガイダンス以降の本編は、工学系教育研究センター(CEED)の配信システムで公開しています。

>CEEDの配信システムでは細かなチャプターの設定,自動的な言語翻訳,講師が発言した内容のテキスト表示等,視聴者を支援する機能が備わっています。

原則として北海道大学の学生向けに公開していますが、自己研鑽で学びを希望される方は科目等履修生や社会人大学院生等で学籍を取得し、正規の学生以外でも視聴可能となる手順がありますので、詳しくは右記のリンクよりCEEDのホームページを参照いただき、手順についてお問い合わせください。

|

教員:

金子 勝比古(北海道大学工学研究科) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

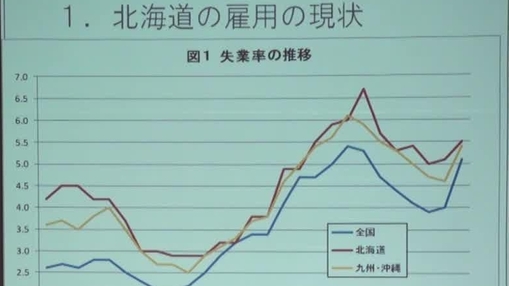

北海道の雇用を創る-産業、大学教育、人材育成-

|

厳しい雇用環境の中、雇用を創出することが重要な政策課題となり、北海道ではよりその側面が大くなっています。雇用を創出するためには、中長期的な視点で産業を育成していくことが重要ですが、そのためには産業を支える人材の育成が不可欠である。本講義ではこの人材育成に大学教育は役立っているのか、どのような役割を果たしているのか、諸外国と比較しながら考えます。

|

教員:

亀野 淳(北海道大学高等教育推進機構) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

ネットワーク時代の光と影: 守れるかセキュリティ

|

いまや、世界はウェブを中心に回っています。あらゆる種類の文章、画像、映像、音楽が猛烈な勢いで増え続けています。それらは誰でもが自由に手に入れられ、何の価値もなかった”つぶやき”が社会を変えるかもしれません。プロメテウスが人間に与えた火の如く、情報技術が若い世代に与えた新しい「光」は「影」をも生み出します。本講義では、光のもたらす変革の予感を知る一方で自分を守るために影を理解します。

|

教員:

工藤 峰一(北海道大学情報科学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

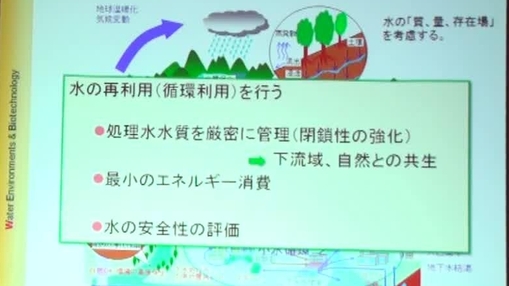

限りある水資源を浄化し、有効に循環再利用することは、我々の環境・健康を守る上でも、重要なテーマです。本講義では、環境汚染物質の分解・除去を行う最新のバイオテクノロジー、廃水からクリーンな電気エネルギーを回収する研究などを紹介していきます。

関連情報

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2009)

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2008)

|

教員:

岡部 聡(北海道大学工学研究院) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

赤外線は、地表で観測される太陽光の中に40%以上も含まれていますが、エネルギーが低いため、効率よく電気エネルギーに変換することができませんでした。本講義では、目に見えない赤外線を有効にエネルギー変換できる新しい太陽電池の研究について平易に解説します。

関連情報

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2009)

北海道大学プロフェッサー・ビジット(2008)

|

教員:

三澤 弘明(北海道大学電子科学研究所) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学プロフェッサー・ビジット, 工学/情報, 工学部, 電子科学研究所 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

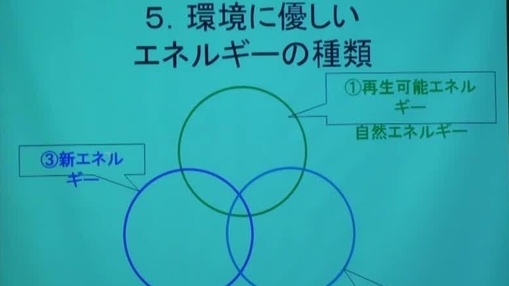

今日ほとんどの人が化石エネルギ-の燃焼に伴う炭酸ガス排出によって地球温暖化が深刻化することに強い危惧を持っています。地球温暖化のシナリオが、地球環境の数学モデルとして妥当性あるのかどうかは、必ずしも研究者間では一致してはいません。しかしこのままエネルギー消費が指数関数的に継続増大すれば、間違いなく温暖化が到来することは異論のないところです。

このセミナーでは市民レベルで設置した風力発電システムの経験談などを紹介し、太陽エネルギーを中心とする再生可能なエネルギ-利用の種類とその有効性或いは実効性を探ってみます。同時に私達の生活環境で炭酸ガス削減にどう係わるかなどを一緒に考えてみたいと思います。

|

教員:

伊藤 雄三(元北海道大学情報科学研究科) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

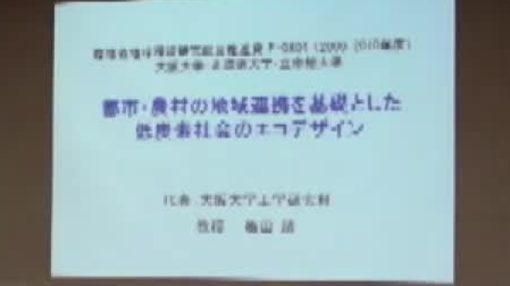

地球温暖化を引き起こす二酸化炭素の排出量が少ない社会(低炭素社会)をアジアに実現させるための研究の成果を報告します。農村から出るバイオマス資源を、都市で使うエネルギーへ効率的に活用するシステムなど、農村と都市の連携のあり方について研究してきました。北海道や中国の事例を通じて見えてきた、エネルギーと物質のあるべき資源循環システムを紹介しつつ、アジアの将来シナリオについて意見交換します。

|

教員:

梅田 靖(大阪大学大学院工学研究科) 、小林 紀之(日本大学大学院法務研究科) 、春日 隆司 (下川町地域振興課) 、関根 嘉津幸(富良野市総務部市民環境課) 、大崎 満(北海道大学大学院農学研究院) 、田中 教幸(北海道大学サステイナビリティ学教育研究センター) |

開講年:2010

|

タグ:

japanese, サステイナビリティ学教育研究センター, サステナビリティ・ウィーク, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院, 農学, 農学部, 農学院/農学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

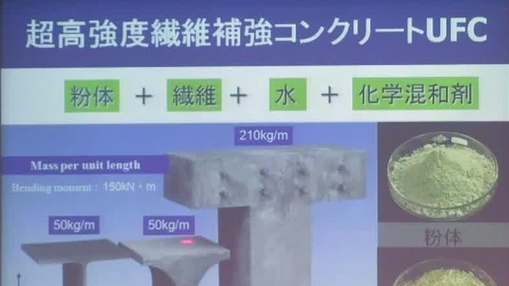

循環型社会における安全・安心な社会基盤構造物

|

防災、都市再生、生活環境、国土保全、交通輸送などに資する社会基盤構造物は、莫大な予算の下、大量の資材、人材、時間をかけて構築される。循環型社会や少子高齢化社会に対応した社会基盤構造物の設計、施工はどうあるべきか、技術的な解決策はどのようなものかについて、建設基幹材料であるコンクリートを使用する場合について述べる。また、大更新時期を向かえる社会基盤構造物をどのように延命させ、使いこなしていくかについても述べる。

|

教員:

杉山 隆文(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2009

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 北海道大学公開講座, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

~人間と機械でつくる未来社会~

|

みなさんはロボットというと、どのようなものをイメージしますか? 実在のロボットを思い浮かべる人、アニメやマンガや映画に登場するものを想像する人……おそらくそのイメージは千差万別でしょう。

私たちのまわりを見渡すと、実はいたるところにロボットが入り込んでいます。家電製品や自動車にも、ロボットに使われているのと同じ技術が組み込まれたものが少なくありません。さまざまなロボット技術は、これから先、社会のあらゆる分野で私たちの生活や仕事を支えていくことが予想されます。あなたなら、こうした技術をどのように使ってみたいと思いますか?

今回のサイエンス・カフェでは、ロボット技術の研究開発で今何がホットなテーマになっているのか、実際の研究成果である「スマートスーツ」を会場で実演してもらいながら、お話をうかがいます。専門家と一緒に、「すぐそこ」にロボットがいる未来を考えてみませんか。

|

教員:

田中 孝之(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 工学/情報, 情報科学研究科, 理学/自然科学 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

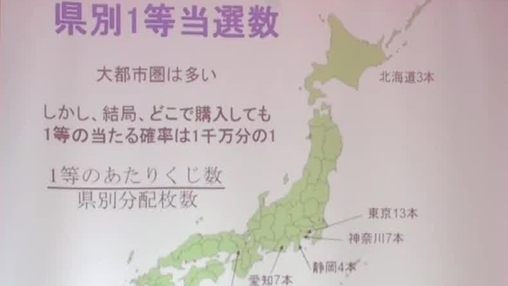

~科学的にとらえた“ランダム”の世界~

|

「ランダム」という言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか? 日常生活では、いい加減、バラバラ、でたらめ、不規則、予測不可能・・・などの意味で使いますよね。

しかし、一見矛盾するようですが、ある現象が「ランダム」だというとき、私たちは、そこには何か、共通の性質を感じているのではないでしょうか。

「ランダム」な現象は、身のまわりのいたるところに現れます。その現象は、様々な学問分野で研究されています。ランダムな現象の性質を知ると、それを利用することができます。例えば、宝くじやギャンブルなどは、「ランダム」の持つ規則性をうまく使っています。スーパー・マーケットの会計に並ぶお客さんを効率よくさばくための「最適なレジの数」を考えるときにも、「ランダム」の持つ規則性が利用できます。会計での客の待ち時間を「予測」し、適切に設定することができるのです。

この他にも、情報通信、株価変動、インフルエンザの感染過程、わたしたちの脳の神経ネットワークにおける情報処理、さらには人文科学も含めた、実に多種多様な分野で、「ランダム」は研究されています。「ランダム」の規則性を知り、必要ならば、それをコンピュータ上で再現する?シミュレーションする?ことで、複雑にみえる世の中のカラクリが見えてくるからです。「ランダム」を深く知ることは、わたしたちの生活を便利にしたり、面白く、豊かなものにしてくれます。

今回のサイエンス・カフェでは、科学的にとらえた「ランダム」をわかりやすく紹介します。学校ではあまり人気のない確率・統計の有用性も、実感してもらいたいと思います。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2008

|

タグ:

japanese, サイエンス・カフェ札幌から Pick up!, 公開講座でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

概要

複雑系研究の代表的なトピックスである「カオス」「フラクタル」の基本的概念を習得する。特に、複雑なシステムを非線形力学系、セル・オートマトン等で計算機上に再現し、そこに現れる複雑な系の挙動・性質がカオスやフラクタルの概念とそれらの特徴量、すなわち、リアプノフ指数やフラクラル次元等によって識別できることを、2年次に既習の初等的なC言語プログラミングを実際に行ってもらうことで学習する。

(1) 線形と非線形、脳における非線形(事例紹介)、運動方程式とその線形化、生態系の方程式とその差分化

(2) 非線形写像

(3) 軌道の稠密性

(4) 写像の折りたたみ度と軌道のエントロピー、軌道安定性とリアプノフ指数

(5) 分岐現象とカオス

(6) 研究紹介#1: 社会科学におけるカオス現象 — 労働市場の数理モデル—

(7) 数値計算の準備

(8) 非線形力学系とカオス

(9) アトラクタの埋め込み次元と相関次元

(10) 自己相似性とフラクタル

(11) 複素力学系と確率的フラクタル、フラクタル次元

(12) マルチフラクタル

(13) 研究紹介#2: 生態系にみられるフラクタル — ムクドリの群れに見られるフラクタル構造 —

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本講義・演習では工学/情報科学のみならず社会科学などおける研究などでも不可欠となってきている計算機を用いた実験/データ分析のためのプログラミング技法として、基本ソフトLinux (Red Hat 9) 上で動作するC言語を例にとり、その入門的事項を演習/実習形式で確認する.

|

教員:

井上 純一(工学研究院)、赤間 清(工学研究院) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2006

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

様々な現象の分析・解明、実験より得られたデータの解析等、コンピュータは環境社会工学科の各分野で必須の道具である。本演習ではコンピュータを利用した問題解決へ向けての基礎的な技術の修得を目標とする。すなわち、プログラミング言語を理解して簡単なプログラムのデザイン能力を身につけると共に、コンピュータによる計算の実行、計算結果の表示、結果に対する考察までの一連の過程を、演習課題を通じて学習する。

|

教員:

高井 伸雄(工学研究院)、松本 高志(北海道大学大学院工学研究科)、出雲 健司(北海道大学大学院工学研究科)、村尾 直人(北海道大学大学院工学研究科) |

開講年:2007

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

本講義では確率モデルを用いた情報処理技法に関し,その基礎と応用を具体例から学習する。理論編では音声認識などで広く用いられる隠れマルコフモデル(HMM)とそのミクロ/マクロパラメータ推定(推論形式)に関し,最尤法およびEM法を詳しく学ぶ。また,HMMをより一般化したモデルであり,近年データマイニングなどにも使われるベイジアンネットワーク(グラフィカルモデル)について,それを用いた推論形式を確率伝搬法や平均場法など最近開発された確率的アルゴリズムを中心に解説する。時間が許せば,これらをより一般的に扱う体系である情報統計力学について触れる。応用編では,HMMやベイジアンネットワークの手法を実際にロボットシステムへ応用した事例(具体的には,ヒューマノイドによる音声認識や動作生成の事例)を紹介する。

本編撮影年度:平成23年度後期(第4~12回)

ガイダンス以降の本編は,工学系教育研究センター(CEED)の配信システムで公開しています。

CEEDの配信システムでは細かなチャプターの設定,自動的な言語翻訳,講師が発言した内容のテキスト表示等,視聴者を支援する機能が備わっています。

原則として北海道大学の学生向けに公開していますが,自己研鑽で学びを希望される方は科目等履修生や社会人大学院生等で学籍を取得し,正規の学生以外でも視聴可能となる手順がありますので,詳しくは右記のリンクよりCEEDのホームページを参照いただき,手順についてお問い合わせください。

第2回以降の講義はこちら

|

教員:

小野 哲雄(北海道大学大学院情報科学研究科)、井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2011

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学院/工学研究院, 情報科学研究科 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

機械システムの設計において、その系の運動状況と動的特性を力学系に把握することは極めて大切です。この講義では、変分法、ハミルトンの原理、ラグランジュ方程式など力学の諸原理の理解に重点を置き、これに基づいて連続体の振動、モード解析、非線形振動、さらにロボットの構造解析、運動方程式および状態方程式の導出についても学びます。

本編撮影年度:平成24年度前期(第1~15回)

第2回以降の講義はこちら

ガイダンス以降の本編は、工学系教育研究センター(CEED)の配信システムで公開しています。

CEEDの配信システムでは細かなチャプターの設定、自動的な言語翻訳、講師が発言した内容のテキスト表示等、視聴者を支援する機能が備わっています。

![09[1]](https://ocw.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/02/091.png)

原則として北海道大学の学生向けに公開していますが、自己研鑽で学びを希望される方は科目等履修生や社会人大学院生等で学籍を取得し、正規の学生以外でも視聴可能となる手順がありますので、詳しくはCEEDのホームページを参照いただき、手順についてお問い合わせください。

|

教員:

小林 幸徳(北海道大学大学院工学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 大学院でさがす, 工学/情報, 工学部, 工学院/工学研究院 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

グラフ理論は自然科学のみならず、工学あるいは社会科学上の問題における要素間の関係を点と辺で表すことにより問題の見通しを立てやすくし、与えられえた問題の難しさを、 その解が存在するか、存在したら、どの程度効率の良いアルゴリズムが構成できるかという観点から解析・評価するための道具である。さらに個々のグラフの性質を巧妙に使ったアルゴリズムが開発され、実際に様々な場面に適用されている。

この講義ではグラフ理論の基礎的な概念/適用方法を定理とその証明のみに終始することなく、できるだけ豊富な具体的例題を通して説明することによって直観的に理解し、各自に演習問題を解いてもらうことにより、その理解を深めることを目的とする。

|

教員:

井上 純一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2005

|

タグ:

japanese, 学部でさがす, 工学/情報, 工学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |